राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी): टीबी मुक्त भारत का विजन

यह 100 दिवसीय अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के व्यापक ढांचे का अंग है, जो टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) 2017-2025 से संबद्ध है। एनएसपी टीबी के मामलों में कमी लाने, निदान और उपचार की क्षमताओं को बेहतर बनाने और इस रोग के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को दूर करने पर केंद्रित है। यह महत्वाकांक्षी पहल 2018 के टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित विजन को प्रतिबिम्बित करती है, जिसमें उन्होंने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया था।

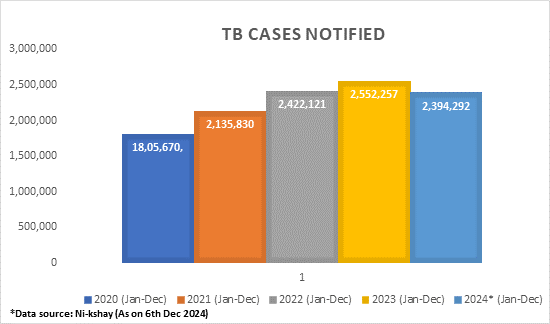

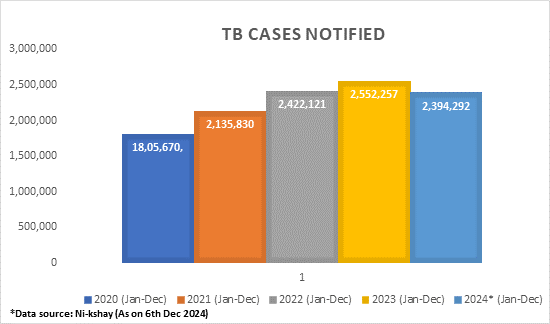

एनटीईपी के तहत भारत में टीबी के मामलों में कमी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यहां टीबी के मामलों की दर में वर्ष 2015 में प्रति 100,000 की आबादी पर 237 मामलों की तुलना में वर्ष 2023 में प्रति 100,000 की आबादी पर 195 मामलों के साथ 17.7 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। इसी तरह, टीबी से संबंधित मौतों में वर्ष 2015 में प्रति लाख की आबादी पर 28 मौतों से 2023 में प्रति लाख की आबादी पर 22 मौतों के साथ 21.4 प्रतिशत तक की कमी आई है। पिछले पांच वर्षों में, टीबी के मामलों की सूचना देने में लगातार वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों में देखा जा सकता है:

कोविड-19 के बाद भारत ने एनटीईपी के जरिए टीबी उन्मूलन के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, जो एनएसपी के साथ लगातार संबद्धता बनाए हुए है। 2023 की प्रमुख उपलब्धियों में लगभग 1.89 करोड़ स्प्यूटम स्मीयर परीक्षण और 68.3 लाख न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफीकेशन परीक्षण शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवा स्तरों में नैदानिक पहुंच का विस्तार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

विकसित हो रहे चिकित्सकीय अनुसंधान के अनुरूप, एनटीईपी ने व्यापक देखभाल पैकेज और विकेन्द्रीकृत टीबी सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें अब दवा प्रतिरोधी टीबी (डीआर-टीबी) के रोगियों के लिए अल्पकालीन मौखिक उपचार तक व्यापक पहुंच शामिल है। यह कार्यक्रम अलग तरह की देखभाल के नजरिए और जल्द निदान को प्रोत्साहन देने के माध्यम से कुपोषण, मधुमेह, एचआईवी और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी स्वास्थ्य की सहवर्ती स्थितियों से निपटने पर विशेष ध्यान देते हुए उपचार में होने वाली देरी को कम करने और देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल देता है। टीबी निवारक उपचार (टीपीटी) तक पहुंच में महत्वपूर्ण विस्तार के साथ निवारक उपाय भी एनटीईपी की रणनीति का केंद्र बने हुए हैं। इनकी बदौलत अल्पकालिक उपचार वालों सहित टीपीटी प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 15 लाख हो गई है।

टीबी और स्वास्थ्य की अन्य स्थितियों के बीच परस्पर क्रिया को पहचानते हुए एनटीईपी ने कुपोषण, मधुमेह, एचआईवी और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी समस्याओं से निपटने की दिशा में कदम उठाए हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर किए जा रहे इन प्रयासों का उद्देश्य टीबी रोगियों को अधिक समग्र सहायता प्रदान करना है, अंततः उनके उपचार के परिणामों को बेहतर बनाना है।

उच्च जोखिम वाली आबादी के लिए निदान और उपचार को बढ़ाना

100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेषकर सबसे असुरक्षित समूहों के लिए निदान और उपचार सेवाओं को मजबूत बनाना है। इनमें दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोग, हाशिए पर रहने वाले समुदाय तथा मधुमेह, एचआईवी और कुपोषण जैसी सह-रुग्णता से पीडि़त व्यक्ति शामिल हैं। यह अभियान उन्नत निदान तक पहुंच में सुधार और उपचार शुरू होने में देरी को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई विशेष रणनीतियों के साथ अत्यधिक बोझ वाले क्षेत्रों को लक्षित करेगा।

यह अभियान टीबी सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सहायक रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के व्यापक नेटवर्क सहित मौजूदा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाएगा। इसके अलावा, स्क्रीनिंग के प्रयास उच्च जोखिम वाले समूहों पर केंद्रित होंगे और स्वास्थ्य संबंधी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष देखभाल पैकेज शुरू किए जाएंगे।

यह पहल टीबी के रोगियों को बेहतर पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली नि-क्षय पोषण योजना के माध्यम से पोषण सहायता का भी विस्तार करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने टीबी रोगियों के निकट संपर्क में रहने वालों को व्यापक देखभाल और सहायता दिलाना सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सहायता पहल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) को एकीकृत किया है।

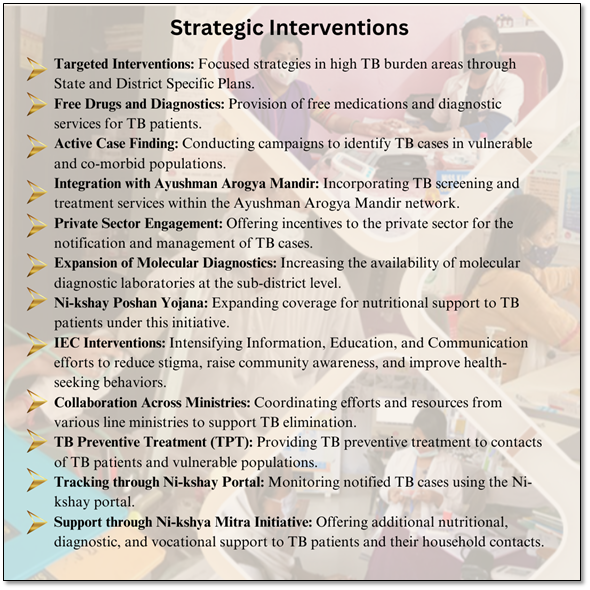

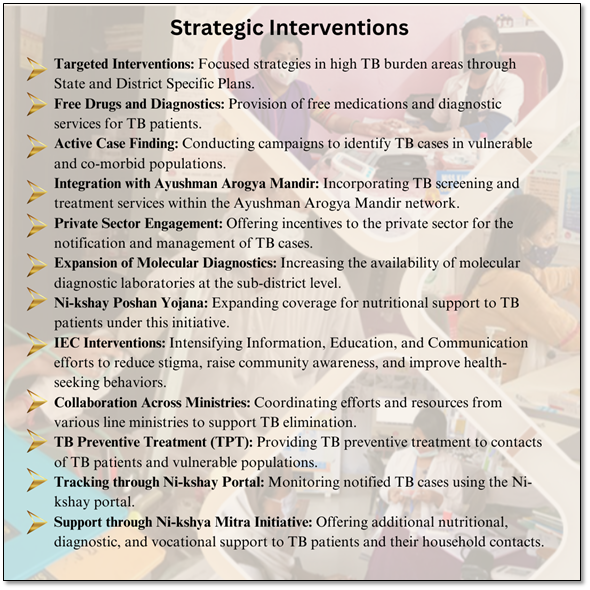

रणनीतिक हस्तक्षेप

राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) तपेदिक (टीबी) से निपटने और समूचे भारत में टीबी के परिणामों में असमानताओं को दूर करने की व्यापक रणनीति के केंद्र में है। इस रणनीति के तहत, कई प्रमुख हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, जिनमें मामलों का पता लगाने में सुधार, निदान में देरी में कमी और विशेष रूप से असुरक्षित समुदायों के लिए बेहतर उपचार परिणाम शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य एनटीईपी को मजबूत बनाना और पूरे देश में टीबी उन्मूलन के लिए अधिक न्यायसंगत और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है, जैसे:

इन प्रयासों से टीबी के मामलों, नैदानिक कवरेज और मृत्यु दर जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में सुधार होने की संभावना है, जिससे भारत टीबी उन्मूलन के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा।

वित्तीय सहायता और सामुदायिक सहभागिता: टीबी के खिलाफ लड़ाई को सशक्त बनाना

टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता चिकित्सकीय हस्तक्षेपों से कहीं बढ़कर है। नि-क्षय पोषण योजना के माध्यम से सरकार ने 1 करोड़ लाभार्थियों को सहायता देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लगभग 2,781 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, नई पहलों के तहत आशा कार्यकर्ताओं, टीबी चैंपियनों (विजेताओं) और नि-क्षय साथी मॉडल के तहत पारिवारिक देखभाल करने वालों सहित उपचार में सहायता देने वालों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह सहायता नेटवर्क रोगियों को चिकित्सकीय और भावनात्मक दोनों तरह से निरंतर देखभाल मिलना सुनिश्चित करता है।

2022 में पीएमटीबीएमबीए की शुरुआत व्यापक सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए टीबी के खिलाफ लड़ाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई । टीबी के रोगियों की मदद करने के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा नि-क्षय मित्र (सामुदायिक समर्थक) पहले ही इस प्रयास में शामिल हो चुके हैं। राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों ने भी जागरूकता अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जो टीबी को समाप्त करने की दिशा में जमीनी स्तर पर हो रहे सामूहिक प्रयास को दर्शाता है।

टीबी उन्मूलन दिशा में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता

टीबी को जड़ से खत्म करने के प्रति भारत का दृष्टिकोण केवल राष्ट्रीय प्रयास भर नहीं है; यह वैश्विक लक्ष्यों के साथ भी संबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत टीबी को एसडीजी की 2030 की समय सीमा से पांच साल पहले ही 2025 तक खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

टीबी उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं जैसे कि, गांधीनगर घोषणापत्र के प्रति इसके समर्थन में भी स्पष्ट होती है, जिस पर डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा अगस्त 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस क्षेत्रीय संकल्प का उद्देश्य क्षेत्र में 2030 तक टीबी के खिलाफ लड़ाई को बनाए रखना, तेज करना और नई राह निकालना है।

आगे की राह: 2025 तक टीबी का उन्मूलन

टीबी मुक्त राष्ट्र की दिशा में भारत की यात्रा में यह 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए निदान, उपचार और सहायता सेवाओं को बढ़ाकर, भारत 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए मंच तैयार कर रहा है। निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामुदायिक सहभागिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ, टीबी मुक्त भारत – तपेदिक से मुक्त भारत – का सपना साकार हो सकता है।

इस उद्देश्य के प्रति संकल्पबद्धता स्वास्थ्य संबंधी न्यायसंगतता, सामाजिक न्याय और सतत विकास के व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करती है। जिस तरह भारत टीबी के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक कदम उठा रहा है, यह इस बात को साबित करते हुए दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर रहा है कि सहयोग, नवाचार और दृढ़ संकल्प के बल पर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर

भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर